Hablar de cáncer se pone de moda

Analía Boccassini, presidenta de MACMA (Movimiento Ayuda Cáncer de Mama), detalló las acciones que realizan para concientizar sobre esta enfermedad. Particularmente, mencionó el desfile que tienen programado para el 18 de octubre en el Palacio San Miguel con el objetivo de recaudar fondos y seguir visibilizando el tema. Cuando algo no se nombra, se oculta, pero no por ello deja de existir. Con la intención de hablar sobre el cáncer de mama y cambiar la realidad surgió MACMA: una asociación civil sin fines de lucro fundada hace 24 años por María Cecilia Palacios, conformada por mujeres que atravesaron la enfermedad. Su actual presidenta, en diálogo con FRECUENCIA ZERO, explicó cómo es la dinámica de trabajo para orientar, brindar contención y acompañamiento a las mujeres que se acercan: «Cada grupo está coordinado por una psicooncóloga y por una persona que transitó la enfermedad. En mi caso, la pasé hace 25 años, donde no se hablaba de cáncer: era sinónimo de muerte. Hoy eso cambió. Nosotras hablamos de la detección temprana y de tratamientos adecuados. En mayores de 40 años es importante hacerse las mamografías y los controles periódicos. En las menores de 30 años, también es oportuno hacerse una ecografía mamaria una vez al año. Todo eso salva vidas». Para concientizar, Analía cuenta su experiencia en primera persona: «Yo tenía 38 años, tenía 3 hijos chicos en edad escolar. Cuando me dieron el diagnóstico, lo primero que pensé es: me muero mañana. Ni se nombraba la enfermedad. Luego de ese baldazo de agua fría que te paraliza, me empecé a informar y conocí a MACMA. Entonces, me di cuenta de que no me pasaba a mí sola; cuando tenés a una coordinadora que ya la pasó, hay un espejo donde reflejarte. En grupo y compartiendo la experiencias se hace más llevadero todo el tratamiento, nos vamos acompañando. Cuando terminás el tratamiento, luego de la angustia, disfrutás más de la vida. Disfrutás más de las pequeñas cosas, hasta del aroma de las flores. Ves que podés hacer pequeños cambios interiores que te hacen bien». De todas maneras, en el proceso, hay que enfrentarse a distintas adversidades: «El peor enemigo es el miedo, enfrentarse a lo desconocido. Cuando se habla de quimioterapia, está el temor de perder el pelo, incluso, más que a los síntomas que se puedan sentir. Pero al hablarlo y sentir la contención del grupo, se transita mucho mejor. Hoy las chicas se ponen una peluca; tenemos un banco en la asociación, comparten cómo hacerse el turbante, se animan a salir sin pelo y muchas cosas más gracias a compartir todo el proceso en los grupos. Esto es importantísimo», explica la referente de MACMA. Por todo esto es clave poder visibilizar y hacer que la sociedad tome conciencia sobre el tema: «Nosotras hacemos campañas, hablamos en distintas empresas, damos charlas para testearse y ver si encontrás algún bultito en las mamas, porque la detección temprana salva vidas. Es importante compartir algunas cifras: hay 21.000 casos nuevos por año, 71 casos por cada 100.000 mujeres. De estos, el 75% de los casos no tienen antecedentes familiares y hay un 1% de casos en hombres. Aunque es una cifra reducida, hay que tener en cuenta esto para que se pueda conocer más y hacerse los controles». Una de las acciones más importantes del año será el evento que tendrá lugar el 18 de octubre en el Palacio San Miguel: «Haremos un desfile donde la consigna es ‘Que se ponga de moda la detección temprana‘. Lo emotivo de esto es que allí van a desfilar mujeres que atraviesan la enfermedad, con prendas de diseñadores destacados. Habrá un cierre musical sorpresa. Estamos compartiendo esto que servirá tanto para concientizar como para recaudar fondos; estamos muy entusiasmadas con esto». Para más información, se puede consultar las redes sociales de MACMA y el sitio oficial del desfile.

En marcha para defender la inclusión

En los últimos días hubo un acampe y distintas movilizaciones para reclamar por el atraso en los pagos en las prestaciones de discapacidad. Karina Herrera,referente de AFAPPREI (Asociación Civil Familias, Personas con discapacidad y Prestadores por la Inclusión) se refirió a todo lo que sucede con esta problemática. Las familias de personas con discapacidad viven un tiempo de incertidumbre, se sucedieron distintas informaciones que llevaron a este colectivo a salir a la calle para defender sus derechos. Con respecto al marco legal vigente Karina Herrera señala: «El tema de discapacidad, hay que recalcar que nunca estuvo presente en la agenda pública ni en la plataforma de gobierno ningún partido. En este momento está vigente la ley 22431de 1981, pero hay muchas cosas que nunca se cumplieron. Si vos lees la ley dice que la cobertura tiene que ser integral y hay un PMO (Programa Médico Obligatorio) que detalla lo que debería cubrirse». Para comprender lo que está sucediendo en este momento, Herrera en diálogo con FRECUENCIA ZERO detalló: «En la actualidad lo que pasó es que hubo un retraso superior al que habitualmente hay. Con el proceso inflacionario, se hace más difícil sostener empleados, alquileres y toda la estructura de funcionamiento. Por eso a los profesionales se les hizo complicado afrontar esto. Otra cuestión es la falta de comunicación por parte de las autoridades como la Agencia Nacional de Discapacidad. Al momento de arrancar el acampe, ya sabían que se iba a pagar del 1 al 15. Recordemos que hasta ahora los reclamos ante la Superintendencia por falta de pagos, solamente los pueden hacer las familias. Los prestadores es la primera vez que tienen esta oportunidad, hay que usarla. Los reclamos son estresantes, muy burocráticos pero son necesarios, solo de esa manera vamos a saber quiénes incumplen». También hizo consideraciones sobre los cambios en cuanto a las distintas áreas de cobertura para discapacidad: «Hubo una mala interpretación. El DNU lo que dice es que Educación y Transporte no corresponden a Salud, o sea, de las obras sociales, en eso podemos estar de acuerdo. Lo que leí dice habla de las prestaciones de escuelas privadas por ejemplo, que se ajustan al diagnóstico de cada persona con discapacidad, gasto que se carga a las obras sociales. También está la cuestión del costo del kilómetro en transporte, que lo están pagando $100 y el litro de nafta vale $200, por lo que es imposible cumplir con esto. Una mamá me dijo, no quieren que los niños pobres tengan los mismos derechos que los niños de plata, esto es algo que me dolió mucho, sobre todo en un país como Argentina donde desde hace tanto tiempo venimos trabajando en la inclusión». Por último, analizó los puntos a favor y en contra que se abren con la situación actual, comentando su experiencia personal con sus hijos Julián y Santiago: «Hay muchas cosas que vienen funcionando mal desde hace mucho tiempo. Pero si tenemos un gobierno que abre una mesa de trabajo hay que aprovecharlo. Porque habiendo leyes, tenemos que andar haciendo amparos para que se cumplan los derechos. Por ejemplo, yo fui víctima de violencia de género, llevo 6 años tratando de que mi hijo tenga las terapias que necesita, no lo puedo lograr porque me piden los papeles del titular, que hace 6 años que gracias a Dios no lo veo, pero pude avanzar en algunas cosas porque si no me quieren tomar los trámites aviso que voy a hacer la denuncia a la fiscalía, entonces los aceptan. Pero hay mucha gente, que viene con situaciones vulnerables que no conoce estas herramientas. Lo mismo pasa con la gente de las provincias, que si su jurisdicción no adhiere tienen que venir hasta la capital». Se puede contactar con AFAPPREI a través de Facebook y directamente con Karina Herrera a través de su Instagram.

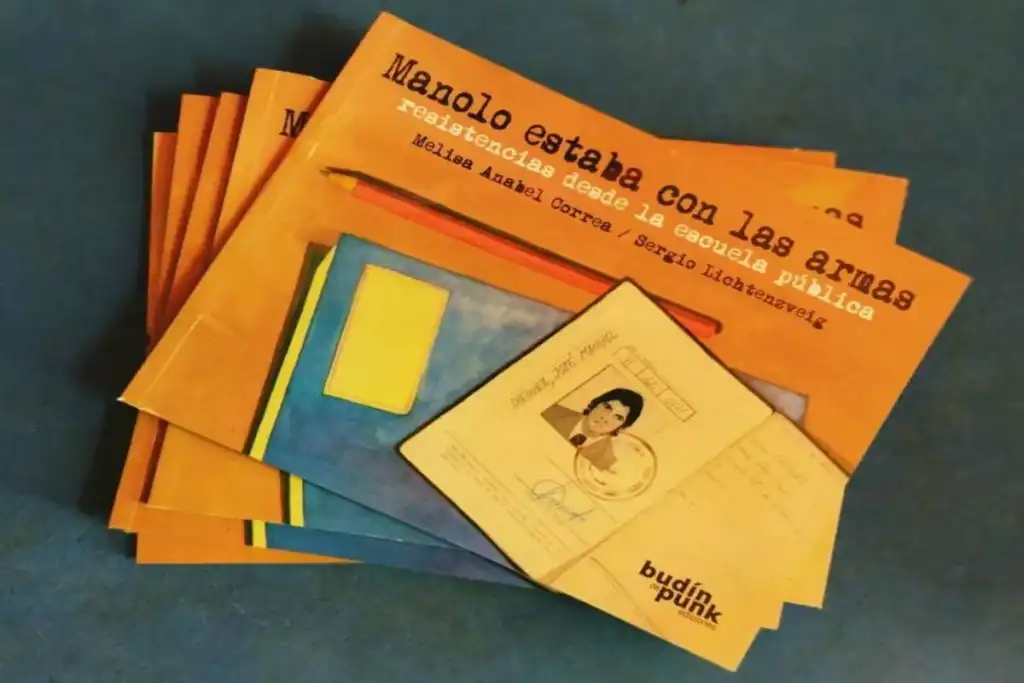

Los libros de la buena memoria

Sergio Lichtenzveig, co-autor junto a Melisa Correa del libro “Manolo estaba en las armas”, comentó en comunicación con FRECUENCIA ZERO cómo surgió la idea de escribir sobre José Manuel Diéguez, un maestro desaparecido en la última dictadura militar, para recordar lo que sucedió y mantener viva su historia. Una forma de evitar que vuelvan a suceder las atrocidades ocurridas durante la dictadura más sangrienta que hubo en nuestro país es mantener activa la memoria, repasar la vida y los sueños de quiénes fueron sus víctimas. Con este propósito, Sergio y Melisa se abocaron a la tarea de investigar que docentes habían desaparecido en su distrito para contar su historia: “José Manuel era un pibe de 22 años cuando lo desaparecen. Era maestro en la Escuela 10 DE 8 (Parque Chacabuco). En un acto del 24 de marzo de 2017 a un grupo de compañeras se les ocurrió buscar si había docentes desparecidos en el distrito escolar de Caballito. En el archivo de la memoria encontraron la historia de José Manuel y todo eso terminó en un libro”. Para presentar todo los hechos, se basaron en todo el trabajo que se lleva adelante en la escuelas en relación a la memoria sobre la última dictadura militar: “El libro es un cuento donde relatamos el encuentro con Celia (la única compañera que pudimos encontrar de José Manuel, en el archivo del Mariano Acosta) con chicos de 5º, 6º y 7º grado. De a poco fuimos llenando el relato con más detalles, contamos la historia de cómo se llegó a este relato. A mí se me ocurrió ilustrarlo porque es algo que me gusta hacer y luego Paula Bombara le hizo el prólogo. Ahí teníamos el libro, que con mucho esfuerzo decidimos editar”. Un tema interesante es conocer cómo los docentes trabajan contenidos para reflexionar junto a los chicos y chicas de la escuela primaria sobre los hechos ocurridos durante la dictadura : “La forma de trabajar es muy variada. Para el 24 de marzo, a partir del grado en el que estén y el ciclo que te corresponda, se empieza a planificar que hacer y desde donde enfocarlo. En el primer ciclo, para los más chiquitos trabajamos con los libros prohibidos, los leemos, contamos de los autores y a partir de ahí empezamos a trabajar sobre la idea de censura, porque había gobiernos que prohibían cosas. Siempre la idea es trabajar con las fuentes primerias, adaptarlas según el nivel, pero mostrarle con pruebas, con documentos como hacen los historiadores que eso existió”. Para los grados más grandes, se pueden abordar materiales más complejos: “Trabajamos para ver cómo el gobierno militar presentaba distintos acontecimientos en medios de comunicación, periódicos, imágenes para hacer una lectura crítica. Esto permite leer cualquier información con una postura crítica que sirve para cualquier época, algo que hacen las ciencias sociales. Otra herramienta es la literatura, una novela, un cuento. Esa es otra manera interesante de abordar el tema, por ejemplo hay un texto de Antonio Skármeta que cuenta sobre la dictadura chilena y ahí los chicos van haciendo preguntas, sobre esas preguntas podemos volver a las fuentes históricas. Son disparadores para aprender sobre lo que queremos enseñar, que es lo que pasó en la dictadura”. Para más información sobre el libro “Manolo estaba en las armas” se puede acceder al Instagram de la editorial que crearon especialmente para poder imprimirlo y distribuirlo: @budín_de_punk .

La esperanza de un barrio más verde

María Elena Rubio, integrante de Colegiales Participa y Decide, en comunicación con FRECUENCIA ZERO comentó la lucha que vienen sosteniendo para que el playón ferroviario sea destinado a un parque cultural y recreativo para el barrio. El barrio de Colegiales es una de las zonas más afectadas por la falta de espacios verdes: con una población de 52.551 personas en una superficie de 2,3 km2, tiene solo 0,7 m2 de espacio verde por habitante; cuando, por ejemplo, la OMS (Organización Mundial de la Salud) recomienda 9 m2. Ante este panorama, los vecinos están expectantes por el llamado a licitación para el primer tramo del parque dentro del playón ferroviario: “En realidad, nosotros nos reunimos con Regeneración Urbana para saber las característica del proyecto y conocer los detalles del conjunto de las licitaciones, sobre todo, los estudios de impacto ambiental. Notamos que la información era sobre los edificios que se están construyendo y no sobre el total de las edificaciones del área. Por eso, nos tomó por sorpresa que todavía no tuvimos acceso a la información exacta y ya haya habido un llamado a licitación», puntualiza Rubio. Para conocer un poco la historia de este predio que la comunidad espera que se destine a un parque, María Elena repasa: «En 2016 se promulgó una ley, la 5875, para que estos terrenos salieran a subasta. Se subdividieron en 9 lotes y se subastaron 4. Ya desde ese momento juntamos más de 4000 firmas para pedir el parque. El resto de los terrenos, como fueron entregados luego del período que habilita la Constitución, es decir, Macri no los podía entregar luego de perder las PASO, los vecinos luego de reunirse con AABE (Agencia de Administración de Bienes del Estado), lograron que presente un amparo. Nosotros presentamos un proyecto de ley para que se dicte que esta zona sea ‘Urbanización Parque’ y que no se puedan disponer esas áreas para el uso privado, que garanticen el arbolado y la preservación del ambiente. También, pedimos que todos los vagones y depósitos se dediquen a uso cultural. Nos duele tremendamente que esos edificios, que son como monstruos de 9 pisos que se van a instalar ahí, van a obstaculizar toda la visual y la luz de edificios más bajos, además de privar de espacios verdes al barrio». Otra de las cuestiones a tener en cuenta es cómo es el modelo de gestión que proyectan los vecinos, donde se integran tanto a la comunidad del barrio como al GBCA y autoridades del ferrocarril: “También pedimos conformar una mesa de trabajo con el ferrocarril. Porque antes se podía pasar hacia las calles Moldes o Crámer fácilmente. Ahora el puente quedó dentro del andén. Por lo que los transeúntes deben pasar por el molinete para cruzar las vías. Esto lo tiene que resolver el ferrocarril, el tema de accesibilidad”. Por último, desde el colectivo Colegiales Participa y Decide, también tienen en cuenta otras experiencias de gestión asociada como ejemplo de que este modelo puede funcionar perfectamente: “Para nosotros, es fundamental tomar experiencias como la del Parque Avellaneda, de gestión compartida, para demostrar que esto se puede aplicar. No se puede hablar de participación sin integrar a los vecinos. De otra manera, hay un doble discurso”.

Sembrando una vida más digna

Laura Aquino, integrante de Vida Solidaria, una ONG sin filiación política, económica ni religiosa que se dedica a distintas actividades para ayudar a gente en situación de calle, habló con FRECUENCIA ZERO sobre todo lo que impulsan para encontrar una solución a esta problemática. Hoy más que nunca, luego de los estragos de la pandemia, es necesario ponerse en acción y agudizar la empatía para ayudar a las personas que más lo necesitan. Así lo entiende Laura Aquino, directora de ecología de Vida Solidaria: “Lo que nos diferencia es que apostamos muchísimo a la ecología para apoyar los trabajos que hacemos en calle. Y apostamos también a que la gente pueda salir de la calle, darles ese empujoncito que necesitan para reinsertarse en la sociedad”. En relación con la mirada ecológica que incluyen dentro de la ayuda social, Aquino detalla: “En el tema de la ecología, tenemos en cuenta que no solo es importante reciclar, sino también reutilizar. Por eso le pedimos a la gente que guarde bandejitas de plástico, cubiertos, vasos descartables, potes de plástico; que los laven y los traigan a la sede para que podamos servir ahí la comida para la gente en situación de calle. También juntamos sachets de leche y yogur que, cortados y unidos de una determinada manera, sirven para hacer mantas térmicas que llamamos BITE (Bolsas Impermeables Térmicas Ecológicas). Consideramos que salvan vidas, porque en una noche de lluvia o mucho frío, poder cubrirse, meter el colchón y demás cosas ahí es una diferencia. Esto lleva mucho trabajo detrás: desde la gente que junta los sachets, quienes los cortan y cosen, hasta los voluntarios que reparten. Es algo muy importante”. Más allá de los trabajos en la calle, que además de la asistencia buscan la reinserción social, también desde Vida Solidaria se comprometen con el medioambiente: “Hoy en ecología estamos plantando árboles nativos en el Parque Quinquela Martín de La Boca, junto con otras organizaciones y los vecinos. Yo empecé en Vida Solidaria porque vi que en pandemia siguieron cuando muchos pararon, a pesar del miedo y todo lo que sucedía. Ahora estamos haciendo todo lo posible para sacar no solo a personas aisladas de la calle, sino también a las familias. Obviamente, esto no lo hacemos solos, tenemos el apoyo de vecinos, con donaciones y su tiempo. Las personas en situación de calle necesitan mucha escucha, acompañamiento, además del abrigo y el alimento. El tema que tenemos como desafío es cómo hacer para que no vuelvan a la calle; cómo conseguirles un empleo, un ingreso. La indiferencia duele, la sufren todos los días. Cuando uno charla, los hacés visibles, les devuelve la calidad de personas”. Para conocer todos los proyectos de Vida Solidaria y las maneras de colaborar, se pueden visitar sus redes sociales: Instagram/vidasolidaria/ y Facebook/VIDASOLIDARIAARGENTINA/

Educando con el ejemplo

Roque Labriola, integrante de Argentina Ayuda, comentó en diálogo con FRECUENCIA ZERO el trabajo que viene llevando adelante esta organización que trabaja para construir escuelas y ayudar comunidades originarias del nordeste del país. Todo empezó con un viaje y con corazones abiertos a las necesidades de los demás. Roque comenta como surgió el proyecto que sostienen desde hace tiempo para llegar con una ayuda a los lugares más recónditos de Argentina : «Somos alrededor de 20 integrantes. Hace 15 años empezamos en el Impenetrable con una escuelita y ahora estamos enfocados en Formosa, es la tercera escuela que estamos haciendo. Este proyecto lo arrancó mi señora con unas amigas. Primero enviaban donaciones por correo, luego empezamos a viajar. Cuando vimos las necesidades que había, que las escuelas no tienen luz, no tienen agua, son troncos con un nylon arriba, nos empezamos a comprometer más con toda esta realidad y generar un cambio «. Más allá de las donaciones y todo el esfuerzo que representa construir una escuela, poder tener servicios fundamentales como el agua y muchos avances más, Roque remarca que nada tendría sentido sin el compromiso de las educadores: «La vocación de los docentes es impresionante. Por ejemplo, Nieves está en la escuela de Formosa que hicimos ahora. Ella tenía que caminar 17 km para llegar a la escuela, si llovía se tenía que quedar ahí. Después le pudimos mandar una bicicleta y ahora se pudo comprar una moto. Los docentes llevan adelante varios grados, ahora le pusieron maestros en lengua wichi para que los puedan ayudar. A pesar de todas las dificultades, vemos que ponen todo para arreglarse y dar clases». Por último, el integrante de Argentina Ayuda, comparte todas las maneras y puntos para colaborar con el proyecto: «Tenemos varias sedes, en Parque Avellaneda, en Morón, en Belgrano, El Palomar, hasta en Entre Ríos. Toda la información está en nuestro Facebook ArgentinaAyuda , ayuda mucho toda las donaciones que nos puedan acercar. Sin toda la gente que nos da una mano y nuestros amigos que donan desde Estados Unidos, sería imposible hacer todo lo que hacemos».

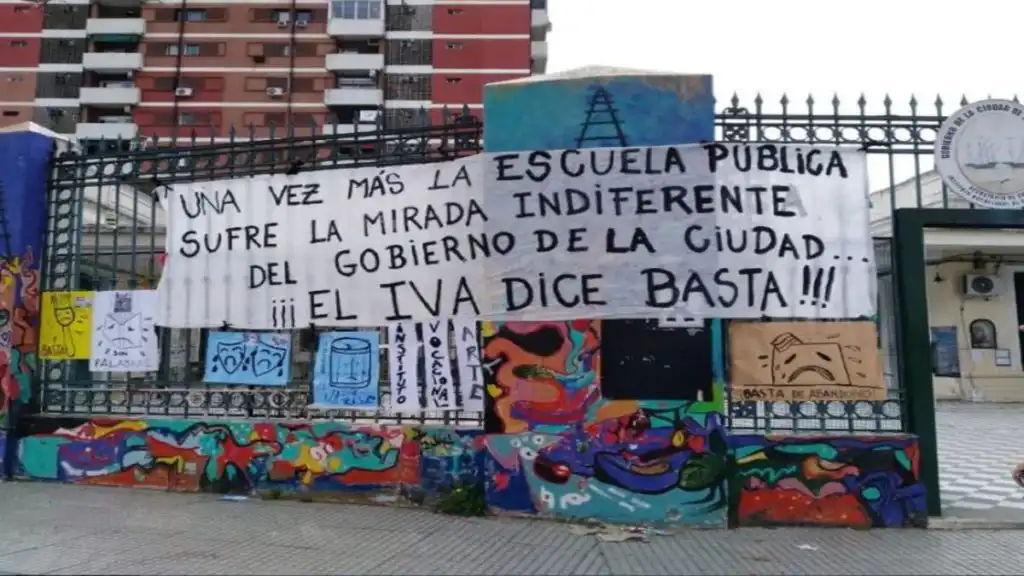

Luchando por amor al arte

Victoria Prieto, docente del Instituto Vocacional de Arte (IVA), comentó en diálogo con FRECUENCIA ZERO el estado de abandono y los problemas de infraestructura que padecen en las sedes de este establecimiento dependiente del Ministerio de Cultura de la Ciudad. La Ciudad de Buenos Aires se distingue por su desarrollo cultural. Hay instituciones como el IVA que ayudaron a consolidar esta característica. Este instituto se creó en 1913 como teatro infantil. En 1958 adoptó su formato actual de jardín de infantes y talleres de distintas disciplinas artísticas. Sin embargo, actualmente las autoridades no toman nota de la delicada situación que viven docentes y estudiantes que concurren a clase. Victoria Prieto detalla: “El IVA tuvo muchos momentos complicados en la historia. Hay tres sedes: Pío Collivadino 470 (Parque Avellaneda), en Curapaligüe 1026 (Parque Chacabuco) y otra en Garay y Solís (Constitución). Yo soy exalumna, además de ser docente. Cuando cursaba en Parque Chacabuco, había problemas de infraestructura. Hubo que mudar la sede por un tiempo para reacondicionarla. Pero ahora estamos en una situación muy compleja: se cae la mampostería; por lo que ponemos en riego a les pibes y a nosotros mismos. No hay calefacción, son edificios antiguos y se pasan fríos muy tremendos, se hace difícil trabajar. Al margen está también el tema de los materiales, que la mayoría se hacen cargo las cooperadoras. Nuestra situación es bastante patética, pero no nos afecta solo a nosotros, sino a todas las instituciones que dependemos de la DGEART (Dirección General de Enseñanza Artística-Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires)”. Una de las medidas de protesta para que se visibilice la situación fue difundir un video donde se exponía el estado de abandono en el que se encuentran las instalaciones. A pesar del impacto que esto causó, aún no hay respuestas concretas: “Estamos a fines de junio y no puede ser que recién ahora estén buscando soluciones para calefaccionar las aulas. Otra cosa que pasa es que en un predio que queremos recuperar hay asbesto (material cancerígeno) en la paredes. Por eso, más allá de que asignen un presupuesto, queremos saber cómo y cuándo se hará, para garantizar la seguridad de las personas que concurrimos”, expresó la docente. También, Victoria Prieto se refirió a la necesidad de sumar más vacantes para que más estudiantes puedan acceder a la educación artística: “Necesitamos más espacio para garantizar la demanda que tenemos. Por eso tenemos esa lucha tan fuerte para recuperar el predio de Parque Chacabuco. Nosotres trabajamos con la educación por el arte desde la grupalidad. Creemos y consideramos que es una manera de formar una sociedad mejor. El vínculo que se genera con las familias es muy fuerte”.

Dos décadas construyendo un mundo mejor

Gustavo Vera, titular de la Fundación La Alameda, al cumplirse 20 años de esta organización rememoró en diálogo con FRECUENCIA ZERO todas las experiencias que atravesaron en su lucha contra el trabajo esclavo, la explotación infantil y la trata de personas. Luego del caos y la represión de diciembre de 2001, la desesperanza dominaba el ambiente en nuestro país. Un año después, en medio de ese panorama oscuro, floreció La Alameda: un grupo de vecinos de Parque Avellaneda que empezó a trabajar para ayudar a los más necesitados del barrio. Luego, empezaron a involucrarse en denuncias contra el trabajo esclavo (llevaron a la justicia a más de 120 marcas, cerraron alrededor de 4000 talleres clandestinos) y la trata de personas (denunciaron más de 1300 prostíbulos en CABA y más de cientos en otras ciudades el país). Gustavo Vera, uno de sus fundadores, da testimonio de lo que vivieron a lo largo de este tiempo y el festejo en la sede de la Alameda: “Fue increíble la lucha por sostener este proyecto. Nos quisieron incendiar la sede, tuvimos atentados con armas de fuego por oponernos al trabajo esclavo. Fuimos pioneros de la ley de trata, ley para cerrar cabarets y whiskerías, removimos comisarios, gente de los servicios secretos que participaban de una red de trata y explotación. Siempre hicimos todo buscando justicia, contra la explotación infantil, el trabajo forzado. Ayer estuvieron una enorme cantidad de personas con las que compartimos innumerables luchas: trabajadores, sindicatos, cooperativistas, funcionarios judiciales, sacerdotes de barrio, periodistas y dirigentes políticos. Fue una actividad más desde el corazón que algo protocolar. Fue muy lindo festejar con todos, sobre todo con la murga y con el grupo de teatro comunitario con La Runfla, porque con ellos somos las tres patas de la organización vecinal, son parte parque avellaneda para hacer un barrio más inclusivo, más justo y más fraterno”. También Gustavo Vera, remarcó la repercusión que tuvieron las acciones de la organización alrededor del mundo: “Conseguimos hacer aportes a nivel internacional. Hay una marca global que se llama No Chains, integrada por cooperativas de Tailandia, de Filipinas, de Hong Kong, de Indonesia, que hicieron campaña para promocionar la producción libre de trabajo esclavo. También el trabajo que hicimos para avanzar y que se tipifique el delito de trata, para que haya asistencia a la víctimas .Más allá de los errores que se puedan cometer, siempre fuimos fieles a los valores con lo que nacimos, los que tiene que ver con la solidaridad, la fraternidad y no hacerse el distraído con los que sufren. Podemos decir que tenemos honestidad intelectual y transparencia material, porque siempre se volcaron todos los recursos para transformar la realidad. En La Alameda cambiamos vidas y salvamos vidas, dimos un horizonte para algo mejor”. Por último, se refirió a lo que significa la fundación en la actualidad y la importancia del Papa Francisco para difundir sus acciones: “Hoy La Alameda existe en 20 provincias y con gente muy valiosa. Un capítulo aparte es el impulso inicial que nos dio Jorge Bergoglio y hoy sigue vigente lo que dice de acerca de la importancia de la obra y la palabra. En La Alameda lo que decimos con el pico lo bancamos con el hombro. Por eso tenemos un pedazo de historia tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en toda la Argentina, quedó grabado en la memoria colectiva todo lo que hicimos durante estos años”.

Al calor de la solidaridad

Natalia Vilar, responsable de Vélez Social, en diálogo con FRECUENCIA ZERO dio detalles sobre la campaña “Frío Cero” que están llevando adelante desde el club con los chicos del Formativo y Recreativo y la colaboración de All Boys para ayudar a las personas en situación de calle. A esta altura del año, las bajas temperaturas comienzan a hacerse sentir en toda la ciudad; y quienes están más expuestas a padecer por esto son las personas en situación de calle. Afortunadamente, hay gente que toma conciencia de esta problemática y pone manos a la obra para acercar una ayuda: “Desde el 2019 estamos haciendo la campaña ‘Frío Cero’. Antes de la pandemia abríamos el club. Postpandemia hacemos una recorrida, censamos a las personas en situación de calle, averiguamos qué necesitan para conseguirlo y poder ayudarlas de esa manera”, señala Vilar. Acerca de cómo será la dinámica de la campaña, la referente de Vélez Social señala: “Este año decidimos llegar a más personas. Por eso nos unimos a All Boys Solidario para expandir las calles de la recorrida. También van a participar los chicos del Formativo y Recreativo de Vélez, para que podamos alimentar en ellos, los más chicos, las ganas de dar una mano. La idea es que la gente se acerque al club de 8 a 20 h hasta el 26 de junio. Lo que necesitamos y vamos a estar juntando son frazadas, almohadas, camperas y abrigos, agua mineral y alimentos no perecederos que no necesiten cocción, como por ejemplo arvejas o lentejas enlatadas, que se pueden consumir fácilmente y aportan muchos nutrientes. El que no pueda colaborar con esto, puede venir a ayudar y colaborar con su tiempo. Eso también es muy importante”. Sobre cómo se percibe el contexto actual respecto a esta problemática, Vilar describe: “Ahora se ve mucha más gente en la calle, gente más joven e, incluso, familias enteras. Actualmente, se complicó mucho el tema de la vivienda: las condiciones para alquilar y los costos las pensiones, que rondan por los $9000 semanales. Entonces, se arma una cadena de cosas muy difíciles de superar en la cuestión de buscar trabajo, por ejemplo. Por eso, es importante que más allá del Estado, como sociedad también trabajemos para ayudar a la gente y poder encontrar una solución”. Para más información, se puede contactar en Instagram con Vélez Social.

El valor de la experiencia

Ana Carolina Corbelle es directora ejecutiva de «Diagonal», una asociación civil que trabaja en la reinserción laboral de personas mayores a 45 años. En diálogo con FRECUENCIA ZERO, comentó cómo es el programa que llevan adelante para lograrlo. En la actualidad, la juventud es sinónimo de todo lo deseable. Esto se puede ver en las publicidades, la música, el cine… Pero también en el mundo laboral: durante la pandemia, aumentó el desempleo de las personas mayores de 45 años; y 9 de cada 10 ofertas de empleo excluyen a este grupo etario. Teniendo en cuenta esta situación, que desde hace años se viene agravando, surgió el proyecto Diagonal. «Somos una asociación civil sin fines de lucro, que hace más de 20 años trabajamos en la empleabilidad de las personas mayores de 45 años. Esto surge porque cuando entrábamos en las búsquedas laborales, la mayoría decía ‘hasta 30 años’. Entonces, empezamos a preguntarnos qué pasaba con este sector. Y nos decidimos a ocuparnos en ese tema, a relacionarlos con las empresas. Nosotros decimos que el talento no tiene edad. Por eso, trabajamos para promover el desarrollo de las personas mayores de 45 años; así como la diversidad y convivencia entre las generaciones», señala su directora Ana Corbelle. En cuanto los beneficios que pueden aportar los mayores para las empresas, la especialista puntualiza: «No nos gusta hacer generalizaciones, porque no colaboran. Sí podemos decir que cada vez más empresas nos contactan porque buscan incorporar ‘talento +45’: personas que puedan sumar experiencia, compromiso, responsabilidad, el trabajo en equipo. Esto no significa que un joven no lo pueda tener. Nosotros promovemos un equilibrio: un joven debe tener oportunidad de desarrollarse en lo que estudió; y alguien mayor, que tiene la experiencia, puede seguir siendo importante para una organización. Ahora el mundo laboral cambió, ya no es solo trabajar para vivir, sino que también es una manera de realizarse como persona. Por eso, los cursos que damos no son solo para aquella gente que está sin trabajo, sino para las personas que quieren un cambio laboral, encontrar un lugar que los haga sentir más plenos». Si hablamos de puntos a reforzar para adaptar el perfil a los requerimientos actuales, Corbelle detalla: «Ahora se nota mucho en el cambio de la tecnología. Por eso, hacemos capacitaciones en este sentido. A veces, luego de los cursos, las personas se incorporan a las empresas. Pero si no se logra, por lo menos, se van con nuevas herramientas adecuadas a lo que el mundo laboral está buscando». Otro punto importante, además del aspecto técnico, es el acompañamiento en el plano emocional para los mayores de 45 años: «Con la pandemia, se produjo un desempleo global. Pero, a su vez, con la llegada de la virtualidad, pudimos acercarnos a otros países y otras provincias para asesorar a otras personas a las que no podíamos llegar. En la primera etapa, trabajamos mucho en lo emocional para fortalecer la autoestima, descartar creencias limitantes. Hoy la expectativa de vida se alargó: una persona de 60 años tiene mucho para aportar, desde su formación, talento y experiencia. Luego, también se trabaja en aspectos técnicos, como armar el CV y otras capacitaciones. También, hay casos de personas que, por una compensación por retiro voluntario, quieren emprender. Nosotros tenemos en cuenta las distintas situaciones. Pero lo más importante es que intentamos trabajar un proyecto de vida, que va más allá de lo laboral: ayudamos a hacerles ver que lo que quieren lograr es posible». Para contactarse con Diagonal, se pueden seguir sus redes sociales Instagram y Facebook .